"Задачи и этюды" 2003, вып. 29

ПАМЯТИ А.П.КАЗАНЦЕВА

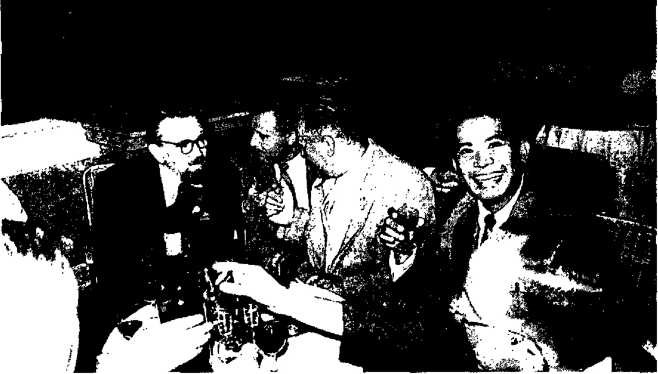

Фото: А.П.Казанцев (первый слева) на конгрессе по композиции в Пиране в 1958 году. Второй справа - будущий президент ФИДЕ Флоренсио Кампоманес (уникальная фотография, ранее в нашей прессе не публиковалась!)

Главная черта истинного художника - это неудовлетворенность собой.

По Сократу

Этот эпиграф Александр Петрович привёл к своей новелле «Истинный художник» («64 - ШО», №5, 1998), посвящённой одной из самых памятных страниц его творческой биографии. Но об этом позже.

Первое прикосновение к шахматной композиции у Казанцева случилось в период «шахматной горячки», связанной с проведением I Московского международного турнира и участием в нём легендарных Эм. Ласкера и Х.Р. Капабланки. Именно с середины 20-х годов прошлого столетия Казанцев стал больше уделять внимания шахматам. В то время он проживал в Сибири и был студентом Томского технологического института (окончил в 1930 г.).

В 1926 году Казанцев публикует свой первый этюд в омской газете «Рабочий путь». Правда, в первоначальном виде конь белых стоял на g3, а чёрная пешка - на аЗ. (№1. А. Казанцев, 1926 Диагр. 1)

Из-за дуали 1. Ке2 (f5) решение этюда приводим со второго хода:

1. Кd4! a1=Л! 1... a1=Ф - пат 2. Кe6+ Крf7 3. Кd8+! 3. Кg5+? Крg6 3... Крg6 4. Крg8 Лa8 5. h8=К+! Крf6 6. Кhf7 ничья. Для начала - совсем неплохо: два взаимных превращения в малютке!

Но это ещё не поступь будущего корифея шахматного этюда.

Учёба и практическая игра несколько отодвинули интерес молодого Казанцева к композиции. Однако шахматный вирус было уже не остановить. С калейдоскопической быстротой он проникал даже в самые отдаленные уголки нашей страны. Шахматные отделы были открыты практически во всех газетах, а конкурсы решения и составления задач и этюдов стали одним из стимулов для начинающих композиторов, чтобы добиться публичной известности и признания.

Казанцев пробует силы в заданном жанре - его публикации появляются в шахматных отделах газет Томска, Новосибирска и Омска. Двухходовка №2 получает высшее отличие на конкурсе «Советская Сибирь» в 1928 г. (№2. А. Казанцев, «Советская Сибирь», 1928, 1 приз. Диагр 2.)

1. Кc5! Угроза 2.Фc3х.

Идейные варианты:

1... Л:c5

2. Фf4х.

Задача на конкурсе была представлена под девизом «полусвязка».

Историческое решение Всесоюзной шахматной секции (1926 г.) о создании «Общества любителей шахматных задач и этюдов» (председатель - Л. Залкинд) сыграло качественную роль в дальнейшем развитии отечественной композиции. В журнале «Шахматы» №6 за 1926 год Л. Исаев отметил: «В связи с широким распространением шахматной игры вообще и ростом и углублением интереса к шахматной задаче и этюду за последние годы в частности, насущная необходимость в создании данного общества сказывается теперь с особенной силой. Появилось много начинающих композиторов и любителей, объединение которых на основе взаимного сотрудничества и руководства со стороны опытных мастеров и является основной целью общества».

Регулярно начал выходить сборник по композиции «Задачи и этюды», включавший все её жанры.

За период 1927 - 1930 г.г. увидели свет 8 сборников с оригинальными материалами (разнообразные статьи, конкурсы, предложения и т.п.). Так, в выпуске №7 за 1929 год опубликована заметка А.П. Казанцева «В порядке обсуждения». Её автором вносилось предложение о создании при сборнике «3. и Э.» специального отдела зарубежных достижений, где помещались бы лучшие из премированных на зарубежных конкурсах задачи и этюды.

В этом же номере опубликована его двухходовку, а в следующем году его задача в соавторстве с Л. Староверовым получает 3-й приз в VII конкурсе двухходовых задач сборника «3. и Э.» (итоги подведены в VIII выпуске).

№3. А.Казанцев, Л.Староверов «Задачи и этюды», 1930, 3 приз. Диагр 3.

№3. 1. Лe3 Создаёт угрозу 2.Фе2Х и предотвращает защиту чёрных 1...Фе7! 1... Кb:d4 1... Кc:d4 2. Сb5Х 1... Ф:d4 2. Сe5Х 1... Кe5 2. Сb5Х 2. b3Х

Присуждали конкурс В. Калина и В. Шиф: «Тема - полусвязка + защита Нитвельта недостаточно оригинальна. Технически задача сделана хорошо. Труден выбор первого хода из-за наличия ложных следов».

Чтобы завершить разговор о творческих достижениях Александра Петровича в области заданной композиции, приведём ещё одну его совместную работу с Л. Староверовым из конкурса памяти Л. Исаева, отмеченную Арвидом Куббелем 2-м призом в разделе трёхходовых задач.

№4. А.Казанцев, Л.Староверов МК Л.Исаева, 2 приз. Диагр 4.

№4. 1. Л4b5! - с тихой угрозой 2.Ке5 и 3.Кd7X.

«Очень интересное углубление двухходовой темы Гутгарта. В центральном варианте тема проходит дважды...» (А.Куббель.)

После этого Казанцев раз и навсегда переводит стрелку шахматных часов на этюд. Хотя первоначально этот выбор был ещё неосознанным.

С позиции №5 (№5. А.Казанцев, Ю.К. А.Троицкого, 1930, 5 приз Диагр.7) родился Казанцев как этюдист. Ещё в юности он увлёкся вызовом тогда уже маститого этюдиста А.О. Гербстмана создать такой этюд, где белые вынуждали пат, замуровав собственного ферзя.

Арбитр конкурса А.А.Троицкий тепло отозвался об этюде молодого автора, при этом подчеркнув: «Очень желательно, чтобы автор ещё раз вернулся к этой теме и поискал более простую позицию. Последнее слово, видимо, ещё не сказано». Отеческое пожелание корифея шахматного этюда во многом определило дальнейшее шахматное творчество Казанцева. Ну а завет Троицкого был в конце концов выполнен - см. №7.

Впрочем, в истории этого этюда есть ещё один эпизод. Первая попытка улучшения этюда осуществлена Р.Н. Александровым (№6) в его статье «О способах улучшения этюдов», опубликованной в журналах «Шахматы в СССР», 1932, №№ 11 и 14. Александров несколько расчистил клубок фигур в правом нижнем углу и создал предварительную игру, в ходе которой белый король сделал два хода и пришёл на поле превращения. Однако эта игра была грубовата и носила форсированный характер. (№6. Р. Александров «Шахматы в СССР», №14, 1932 по А.Казанцеву (исправлен Н.Кралиным и О.Перваковым) Диагр.8,9)

1. Фa1+ Кb2+ 2. Кр:b3 a4+ 3. Кр:b2 e1=Ф Только после грубого и форсированного вступления начинается кое-какая этюдная игра:

4. Сb1! (4. Сd1? Крh7 5. Сc2+ Крg7 6. Сd1 К:e6 с выигрышем.) Теперь на 4... f:e3 следует мотив «белого клапана» 5. Крc2+ Крh7 6. Крb2+ Крg7 7. Крc2+ Крh7 8. Крb2+ с вечным шахом. К ничьей ведет и попытка обострить игру путем 8... Кg6 9. h:g6+ Крg7 10. Крc2+ Кр:g6 11. Фd4 Ф:b1+ 12. Кр:b1 f1=Ф+ 13. Крc2 Ф:f3 или 13... Фe2+ 14. Крc3 Ф:f3 15. Ф:a4

№7. А.Казанцев, Конкурс ФиС Чехословакии, 1954, 4 приз (исправление И. Кралина и О.Первакова) (Диагр. 10)

1. Фa1! 1. a5 d1=Ф+ 2. Крf2 (g2) 2... Фd2+ 1. Ф:d2? С:d2 2. Кf2 Сb4-/+ 1... d1=Ф+ 2. Крg2! Фd2+ 2... c3 3. Фa5 d2 (3... Фe2+ 4. Сf2 Фe8 5. Кf6 Фc8 6. Фh5 Сa4 7. Кd5 Сc6 8. Крf1) 4. Кf2 c2 5. Фc5 Фf3+ 6. Кр:f3 d1=Ф+ 7. К:d1 c:d1=Ф+ 8. Крf2 Фd2+ 9. Крf1 Фf4+ 10. Крe1 Фe4+ 11. Крf2 Фc2+ 12. Ф:c2 С:c2 13. Сd8 3. Сf2! 3. Кf2? c3! 4. Фa5 c2 и 5. Фg5 3... Сb2! 3... c3 4. Фa5 Фg5 5. Ф:c3 4. Фh1! 4. Фf1 Сa4 5. Крg1 Фc1 4... Фd1 5. Сg1 5. Сe1? Кр:a7 6. Кe3 Фh5 7. Крg1 Фg6+ 8. Крf1 Фf7+ 9. Крg1 (9. Сf2 Сd4 10. Фe4 Сb6 11. Кf5 d2 12. С:b6+ Кр:a6) 9... Фd7 10. С:h4 Сd4-/+ 5... Фe2+ 5... Фe1 6. Крf3 Сc1 7. Кe3 Кр:a7 8. Крg4 Фe2+ 9. Кр:h4 6. Кf2 - пат. №7, особенно на фоне №5 и №6 - настоящий шедевр. Всё легко, создание патовой картины совершенно непринуждённое.

№8 из матча Москва-Ленинград, 1933 год. (Диагр. 11) Итоги матча приведены в «64 - Шахматы и шашки в массы», №8, 1933. Тема: борьба белого слона против чёрного коня. Выступавшие в этом матче на первой доске А. Гурвич (Москва) и В. Корольков (Ленинград) этюдов не представили, за что получили от организаторов порицание.

Александр Петрович любил выступать в командных соревнованиях и очень ответственно к ним подходил.

№9. (Диагр. 12-14) Приведём и этюд соперника Казанцева по 4-й доске известного композитора Дмитрия Федоровича Петрова (арбитр А. Гербстман присудил ничью: Казанцев и Петров получили по пол-очка, как в обычной партии), тем более что аналогов матчу Москва - Ленинград по этюдам в мире долгое время не было. Этюд во избежание дефекта дан после первого хода.

1. b3+ Кр:b3 1... Крd4 2. a5+/- 2. a5 a2+ 3. Крa1 Кf6 4. a6 , и три варианта с жертвами слона: 4... Кd7 5. Сc5!

Огромный успех принесли А. Казанцеву этюды № 11 и особенно №10.

№10. А.Казанцев III пер-во СССР, 1949-50, 1-е место (Диагр. 15)

1. Кc2 Сg7 2. c7 Лc6 3. a7 Л:c2 4. Сd2 a2 5. a8=Ф a1=Ф+ 6. Ф:a1 С:a1 7. c8=Ф+! Л:c8 8. Сc3 Лb8 9. Сb2 Лd8 10. Сd4 Ничья. Впервые в этюдной практике реализовано вечное перекрытие Новотного.

№11. А.Казанцев II пер-во СССР, 1947-48, 4-е место МТ М.Чигорина, 1949, 1-й приз (исправление Н.Кралина и О.Первакова) (Диагр. 16)

1. Крf7 Сf6 2. e8=К Сh8 3. Крg8 Кр:e6 4. Кр:h8 Крf7! 5. Кd6+ Крf8 6. К:b5 и т. д. согласно автору. Эта позиция есть у Киви, но ведь до него был тот же Казанцев, впоследствии доработавший свой этюд!

Своё творческое кредо Александр Петрович охарактеризовал следующими словами: «Бесспорно, любое художественное произведение есть овеществлённое чувство, каждый этюд - это эстетический объект. Основоположником же эстетики этюда считаю А. Гурвича. Я стремлюсь выразить в произведениях неожиданные и парадоксальные комбинации, не забывая при этом о чувстве меры. Право на существование в искусстве имеет только то, что привлекает аудиторию, а не отталкивает её».

Сложные, а порой и вовсе фантастические замыслы неизменно увлекали А.П. Но профессиональная деятельность отнимала много сил и энергии. Свободного времени на любимое увлечение оставалось не так много, поэтому-то число составленных этюдов у Казанцева не столь велико. Отсюда же и дефекты в некоторых его произведениях. И хотя в последние годы жизни А.П. очень гордился своим электронным помощником - программой Chessmaster (из всех её версий игры отдавая предпочтение игре по Талю), компьютер порой не понимал удивительные замыслы Художника.

«Творя этюды, я отдыхаю, композиция переносит меня в чуждую страданий область. Составив этюд, я, воодушевлённый и обновлённый, возвращаюсь к писательским делам. Композиция не только не мешает писательскому творческому процессу, а, наоборот, способствует появлению и росту вдохновения», - думаем, к этим словам Казанцева могут присоединиться многие композиторы.

Вклад Казанцева в развитие отечественной композиции огромен.

15 лет (1950-1965 г.г.) он возглавлял Центральную комиссию по шахматной композиции, был одним из инициаторов создания Постоянной комиссии по композиции при ФИДЕ. По его инициативе эта комиссия начала издавать «Альбомы ФИДЕ», ввела международные звания. Кстати, сам Казанцев носит почётные звания международного мастера и международного арбитра по композиции,

Итогом шахматного творчества видного деятеля культуры стала изданная в 1975-м и затем переизданная в 1983 году книга «Дар Каиссы» - новаторский сплав фантастики, изобретательства и композиции. Для всех «жрецов Каиссы», как называл А.П. Казанцев своих собратьев по этюдному искусству, эта книга - бесценный подарок уже потому, что героем литературного произведения впервые стал этюдист.

Этюдное наследие А.П. Казанцева, как и наших признанных мастеров вообще, требует дальнейших исследований. Вспомните, какой резонанс вызвало в свое время обращение Р. Кофмана к композиторам с просьбой пересмотреть творчество М. Либуркина и исправить его дефектные произведения! Да и сам Александр Петрович призывал бережно относиться к этюдному наследию,

Он выступал за широкие дискуссии по творческим вопросам. Его слова: «Дискуссии нужны всегда и везде, в любой области - в науке, искусстве, в хозяйственной деятельности. То же - и в композиции. Знаменитое изречение Руссо гласит: «Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине - только один», - напутствие нам и последующим поколениям композиторов.

В заключение наше небольшое посвящение А.П. Казанцеву.

№12. Н.Кралин, О.Перваков (публикуется впервые) (Диагр. 17)

1. f3 (но не 1.f4? во избежание будущего пата) 1... Кf2! Белые открыли две линии, а чёрные их по-задачному перекрывают! 2. Ф:f2 Кc4 3. Фb2+ К:b2 4. Сd4 Фa3 5. h6 С:b5 6. h7 Сa4 7. h8=К! ( 7. h8=Ф? b5!? и чёрные замуровали ферзя и слон - ничья) 7... Сe8 ( 7... b5 8. Кg6 f:g6 9. f7+- ) 8. Сe5! (опять не попадаясь на 8.f4?) 8... Сa4 9. Кg6 b5 10. Сd4! f:g6 11. f7! g:f5 12. f8=Ф с распатованием чёрных и победой.

Николай КРАЛИН (Москва), международный гроссмейстер

Олег ПЕРВАКОВ (Москва), международный гроссмейстер