|

|

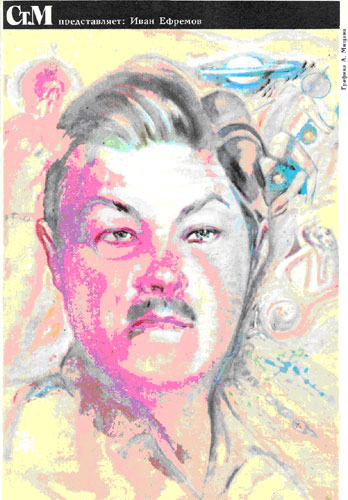

"Студенческий меридиан", ноябрь 1989 Нигде или здесь?Воспоминания и размышления

— Иду на бойню, — сказал мне по телефону наш замечательный, ныне покойный фантаст, профессор Иван Антонович Ефремов. — Веду своего быка. Он уже говорил мне так же шутливо, что его «Час Быка» отстаивается в стойле. Однако роман этот напечатали, сначала в журнале «Молодая гвардия», потом он вышел в свет в издательстве «Молодая гвардия» (редактор С. Жемайтис) в 1970 году. — Куда же это вы? — заинтересовался я. — К министру культуры, к товарищу Демичеву. Приглашают. Вспоминая этот звонок, держу в руках бесценную для меня книгу с авторской надписью. Вот что сам Ефремов писал: «Час Быка» возник как ответ на распространившиеся в нашей научной фантастике (не говоря уж о зарубежной) тенденции рассматривать будущее в мрачных красках грядущих катастроф, неудач, неожиданностей, по преимуществу неприятных. Подобные произведения, получившие название антиутопий, были бы даже необходимы, если бы наряду с картинами бедствий показывали, как их избежать или, по крайней мере, как выйти из грозных ловушек, которые будущее готовит для человечества». Антиутопии? Томас Мор знаменитое свое произведение о будущем обществе, лишенном отвергаемых им недостатков, называл «УТОПИЕЙ». Это древнегреческое слово означает НИГДЕ. Автор подчеркивал этим, что нигде в мире нет уголка, где не торжествовали бы осуждаемые им пороки. Светлый ум своего века, Томас Мор, которому народ и король Генрих VIII были многим обязаны и тем не менее осужденный, взойдя на эшафот, непринужденно заметил палачу: «А ведь сегодня недурная погода, любезный!» Через минуту «любезный» отрубил ему голову. Но трактат Томаса Мора остался жить, как мечта людей о лучшем будущем. Последователи Томаса Мора — Томмазо Кампанелла, Роберт Оуэн (пытавшийся на деле создать «Утопию») и другие — в своих философских творениях представляли будущее без основного зла, из которого проистекают все остальные, без права частной собственности как средства угнетения и присвоения чужого труда. Так появился «утопический коммунизм». Но, представляя себе пути человечества, можно разглядеть не только зовущую даль, но и повороты, ведущие в непроходимые джунгли или к обрывам в пропасть. Этот предостерегающий взгляд лежит в основе антиутопий, о которых говорит Ефремов. До высот антиутопий поднимается в своих саркастических трактатах и Сирано де Бержерак. Он не только зло высмеивал жестокую тупость и невежество власть имущих, ханжество и лицемерие церковников, истребительные войны и гнет несправедливости, но и рассыпал между веселыми шутками и остротами угаданные им, неизвестно как, за триста пятьдесят лет до нас достижения нашей цивилизации. С не меньшим сарказмом порицал современное ему общество Джонатан Свифт в своих занимательных приключениях Гулливера то среди лилипутов, то среди великанов или разумных лошадей, или на летающем острове Лапутии. Мы ныне с меньшей остротой воспринимаем памфлетную суть его произведений, заслоняемую литературным приемом. Но осуждение предрассудков и пороков современного ему общества с чванливой знатью и бесправными тружениками заставляет отнести эти классические произведения также к «антиутопиям». Кстати, они украшены, как и у Сирано де Бержерака, удивительными прогнозами существования открытых двести лет спустя двух спутников Марса или возможностью полета острова Лапутии в результате взаимодействия с магнитным полем Земли (если остров окружить сверхпроводником с током, вызывающим подъемную силу Ампера, неизвестную во времена Свифта). Особую ветвь упомянутых Ефремовым романов-предупреждений составляют «романы о диких потомках». Пожалуй, одним из первых среди них надо назвать «Алую Чуму» Джека Лондона. Писатель ставил своих выживших после повальной эпидемии героев в условия без всяких благ цивилизации. И пробуждаются тогда первобытные инстинкты. Люди строят свои отношения «с позиции силы». Бывший шофер дочери миллионера становится ее повелителем и вожаком фашиствующей (как теперь сказали бы) банды. На Западе появилось множество романов-предупреждений о последствиях атомной войны. Все они исходят из высказывания одного западного ученого: «Если третья мировая война будет ядерной, то последующая — только с дубинами». И дубина, как и первобытные нравы, торжествует среди чудом уцелевших героев подобных романов. Не раз приходилось мне вспоминать нашумевший американский кинобоевик «Бой энд дог» («Юноша и собака»). Это повесть о Ромео и Джульете послеядерных дней. Он выбрался из дымящихся руин, она поднялась из атомного бомбоубежища для богачей. Встреча их трогательна, убеждает, что и после атомного светопреставления торжествовать будет Любовь! У Ромео был друг — пес, который умудрялся находить в руинах былого города съестное и кормить своего хозяина. Хватать стало и на его подругу. Но на беду собака заболела, и молодые люди поняли свою обреченность, неспособность пропитать себя. И тогда юноша, как подлинный супермен, скармливает собаке свою возлюбленную, чтобы выжить самому. Такова мораль их общества! А вот еще один из характерных сюжетов американской фантастики: «Работают автоматические рудники и заводы, создаются сами собой атомные бомбы, доставляются на аэродром, куда возвращается управляемый автопилотом самолет. Самодействующие тележки подвозят к нему атомные бомбы, и механические щупальца аккуратно подвешивают их под крылья. Самолет, заботливо заправленный автозаправщиками из резервуаров, связанных трубопроводами с само собой работающими нефтяными скважинами, разбегается и летит курсом, заданным давно истлевшими мертвецами к былой цели, чтобы сбросить смертоносный груз на радиоактивные воронки на месте когда-то существовавшего города, где, как и на всей земле, не осталось никого в живых. Но механизмы продолжают свою бессмысленную работу уничтожения. Таким представлено торжество «безумия разума». «Болезнь разума» тревожит прогрессивных фантастов Запада. В романе «451° по Фаренгейту» Рей Брэдбери показывает, куда зайдет родная его Америка, если наметившиеся в ней тенденции определят грядущее. Художник страстно предупреждает своей фантазией, что «охота за ведьмами» в цивилизованном мире, объявляя ими всех мыслящих и пишущих людей, дойдет и до запрета чтения книг, заменив их выверенным оболванивающим телевидением, с превращением пожарных в поджигателей костров для обнаруженных, затаенных книг, торжеством фашистских порядков, уже опасно зарождавшихся в Новом Свете. Полная бездуховность может быть достигнута задавливанием обывателя телевизионным экраном, полным ужасов, убийств и зверств. Рей Брэдбери, страшась за будущее детей, отравляемых оглушающим, ослепляющим, сводящим с ума телевидением, в одном из своих рассказов показывает, к чему это может привести: дети, став «телевизионными наркоманами», в ответ на запрет родителей смотреть, как хищные звери терзают свои жертвы, умоляют экран, чтобы звери сошли с него в комнату и расправились с неугодными родителями... И... могучие львы действительно сходят с экрана, чтобы растерзать папу и маму. Предупреждение? Да! Предупреждение мыслящего американца против обездушивания подрастающего поколения. Но не только западные фантасты пишут об ужасах послеядерного существования. Я сам грешил этим. Стремясь всегда отталкиваться от действительности, согласный с Ефремовым в том, что жутким катастрофам следует противопоставлять и светлое начало, я задал каверзный вопрос великому физику XX века Нильсу Бору, когда он встречался с московскими писателями в 1967 году, Леонид Соболев потом писал о нашей беседе. Великий физик очень серьезно воспринял мой вопрос о том, не является ли «кольцо астероидов» между Марсом и Юпитером обломками погибшей планеты Фаэтон, оставшимися на ее вычисленной еще Кеплером орбите? И не разрушился ли Фаэтон от взрыва собственных океанов, вызванного взрывом сверхмощного термоядерного устройства в его глубине во время ядерной войны потерявших разум своих цивилизованных обитателей? Нильс Бор ответил: — Я не исключаю этого, но если бы это было не так, все равно ядерное оружие надо запретить. Эта беседа послужила мне толчком для создания романа «Фаэты», где я пытался показать, как это могло случиться, противопоставляя гибели цивилизации фаэтов расцветшую цивилизацию Земли, пришедшую на помощь остаткам фаэтов (или их потомкам), приютившимся в глубинах сурового Марса. Ныне мы на самом деле готовы туда летать, предлагая американцам сопутствовать нам. Знаменательно, что в ФРГ переиздали роман на немецком языке как раз во время разгара там антиядерной кампании. Теперь его читают на многих языках мира, и антиутопия вносит свою каплю в общий поток протестов против ядерного вооружения. Но куда раньше меня об атомной войне написал американец Адольф Спедельдог. И сделал это так правдоподобно, с такими впечатляющими реалиями, что был привлечен к ответственности федеральным бюро расследования, которое сочло его роман разглашающим государственные тайны. Писателя спасло от расправы лишь то, что роман его был опубликован в 1930 году лондонским издательством — раньше, чем физики сделали открытие, позволившее создать атомную бомбу. Так что «антиутопии» могут и предвидеть будущее, а не только предостерегать о возможных бедах грядущего. Упомянутые романы-предупреждения западных писателей никак нельзя отнести к отрицанию основ капиталистического общества — авторы ограничиваются лишь опасными поворотами при его развитии. Но не надо думать, что литература предостерегает от опасности развития только капиталистического строя. Польский писатель Станислав Лем в своем романе «Возвращение со звезд» сталкивает вернувшихся на Землю из субскоростного космического полета космонавтов с коммунистическим обществом, прожившим без них столетия. И люди его благодаря проведенной «бетризации» искусственно утратили всяческие стремления к чему-нибудь необычному, равнодушны ко всему, кроме самих себя. И космонавтам былого времени ничего другого не остается, кроме как отправиться снова в космический рейс в поисках иных планет с более человечным человечеством. Лишь в 1988 году в журнале «Знамя» опубликован роман талантливейшего русского писателя Евгения Замятина «Мы», написанный им еще в 1920 году в разгар «военного коммунизма», когда Советская власть, истекая кровью в гражданской войне, изнемогая от разрухи, отстаивала создание нового общества без частной собственности и угнетения. Роман «Мы» не появлялся прежде в нашей стране. Но, даже без участия автора, тем не менее подвергшегося гонениям за него, был напечатан на Западе, переведен на многие языки и стал оружием врагов социализма. Почему? Я обратился с таким вопросом к одному пожилому критику, который сам по поводу этого романа выступать не хотел. Он сказал, что Евгений Замятин представил будущий коммунизм на основе того, что видел вокруг себя в пору «военного коммунизма». Отдавая дань блистательной форме романа, причисляемого к романам-предупреждениям, замечу, что будущее коммунистическое общество через тысячу лет представлено в нем «КАЗАРМЕННЫМ КОММУНИЗМОМ». И все же при всей карикатурности приема в нем верно угаданы те пути, которые пришлось пройти нашему народу в годы репрессий, беззаконий и всевластия верховного вождя всех времен и народов, который в романе был предугадан, как и система слежки и истребления всех инакомыслящих. И «нумера», какими числятся в романе люди без каких-либо устремлений, достигли там высшего счастья. Как походит это на умонастроения пережитых нами периодов! А в гитлеровских концлагерях заключенные действительно не имели имен, значились лишь под номером. Эти «провидения» писателя восхищают немало читателей, воспринимающих роман не как предупреждение (против пройденного), а как отрицание самой нашей цели достижения коммунизма. Так ли это? Думаю, что роман отрицает нашу цель не больше, чем любая, пусть злая, но талантливая карикатура. Склонные к иронии читатели, в том числе и один из наших виднейших прозаиков, усмехаясь, замечают, что в этом романе кое-кого больше привлекут «розовые талоны» на право сексуального общения при закрытых занавесках с выбранным «нумером». Евгений Замятин в своем гротеске доводит до абсурда мысль Томмазо Кампанеллы об отказе от закабаляющих браков. Он, монах, героически выдержав все испытания инквизиции и почти тридцать лет проведя в одиночном заключении, отрезанный от жизни, все же стремился в своем трактате «Город Солнца» освободить супругов от гнета собственности, который в его время неизбежно испытывала становящаяся подневольной жена («Жена да убоится мужа своего!» — как говорилось в священном писании). Кампанелла ратовал за свободный брак супругов, не связанный нерасторжимыми узами. И когда в романе «Мы» это трансформируется выдачей «розовых талонов» (как на сахар!), то привлечь это может или бездумных, или насмешников. А ведь этот «безобидный смешок» делал свое дело. И когда мне привелось еще до войны пожить в Соединенных Штатах Америки, я поражался всерьез заданным мне американскими обывателями более чем наивным вопросом: «Общие ли у вас, в Советском Союзе, жены?» Читая теперь роман «Мы», я вспоминаю об этом. Не все примут его за гротеск, за осмеяние порочных путей. Поскольку многое в романе претворялось в жизнь, почему бы не предположить, что жены у нас общие и сексуальные потребности удовлетворяются «по карточкам». Однако будем считать, что карикатура все же не ОТРИЦАНИЕ, а художественный прием. Писатель — совесть народа. Он не просто воспроизводит жизнь, он воздействует на нее, учит жить, предостерегает от ошибок. А в этом плане примечателен знаменитый роман Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Читатели и критика восхищались, как ярко, красочно нарисован мир вокруг Буранного полустанка, как привлекателен и понятен его герой, с какой любовью представлена природа. И вдруг... неожиданно вступает как бы другой голос, сухо сообщающий, что двое космонавтов (американец и советский) на далекой космической станции улетели с инопланетянами, чтобы ознакомиться с достижениями их высшей цивилизации, а вернувшись, обогатить человечество. И тут происходит нечто для читателя невероятное. Американские и советские власти, встретясь в нейтральных водах на американском военном корабле, приходят к соглашению создать в околоземном космическом пространстве электронно-ракетную защиту, нечто вроде «космической Китайской стены», с целью недопущения к Земле и уничтожения всякого иноземного объекта, летящего к нам с дарами разума и двумя возвращающимися Героями Земли. Не верится, что мудрый писатель, тонкий художник, глубокий гуманист, проявив себя таким во всех своих произведениях (да и в этом тоже!), мог пропагандировать столь изуверские идеи! Удивительно замалчивание этой части романа критикой — словно и нет в нем такого. Боялись сказать правду? Напрасно! Правда-то в том, что Чингиз Айтматов вовсе не стал антигуманистом средних веков, что фантастическая часть его романа не менее гуманистична, чем посвященная Буранному полустанку, ибо он предупреждает в своем произведении о возможности создания электронной системы, позволяющей развязать «звездные войны» (тогда еще не было рейгановской СОИ). Писатель доказывал в антиутопическом отрывке романа недопустимость оказаться при переговорах на поводу у заокеанских партнеров, способных навязывать идею электронно-ракетной защиты даже от высших достижений чужеземной цивилизации, готовых уничтожить и двух наивных Героев Земли, мечтающих осчастливить людей. Правильное прочтение романа Айтматова как романа-предупреждения, ставит все на свои места. Он понял силу «антиутопии» и воспользовался ею как художник. И закономерно, что М. С. Горбачев в трудных, но успешных переговорах с заокеанскими партнерами ни на шаг не отступал от неприятия СОИ как идеи звездных войн. Но вернемся к Ивану Антоновичу Ефремову. Он позвонил после посещения министра культуры товарища Демичева. Ну, как?тревожно спросил я. — Беседовали больше двух часов. Петр Нилыч основательно проштудировал роман и убеждал меня, что я не учел тех ассоциаций, которые он вызовет у читателей. Так что же не устроило в романе-предупреждении, в «антиутопии» Ефремова высшего тогда руководителя культуры? — Я заверил его, — стоически продолжал Ефремов, — что изображал в романе маоцзедуновский Китай. Однако товарищ Демичев остался при своем мнении. Какие же ассоциации могли возникнуть у него в 1970 году? Может быть, неосторожная реплика главной героини, прилетевшей с давно коммунистической Земли на мрачную планету Торманс? Фай Родис воскликнула: «Разве искусством можно «ведать»? Я забываю, что «ведать» у вас означает «охранять», охранять олигархию от посягательств на ее безраздельную власть над духовной жизнью». Да, в маоцзедуновском Китае «охраняли» эту власть вождя, но разве в одном только Китае? Демичев был прав в своей тревоге! Не могли пройти незамеченными для него такие места: «Жадность и зависть расцветает и усиливается в условиях диктатуры, когда не существуют традиции, законы, общественное мнение». Много, много мест в романе могли в те годы насторожить министра культуры. Ефремов в своей «антиутопии» под видом чужепланетного общества вскрывал и обнажал тщательно скрываемые язвы нашего устройства, когда «закон» подчинялся власти и для его истолкования или обхода применялись не только бесчисленные инструкции, но и просто телефонные звонки. Словом, по старинной мудрости: «Закон что дышло. Куда поверни — туда и вышло!» В дни восьмидесятилетия Ефремова (до которого он не дожил пятнадцати лет) один из читателей поднялся на трибуну и абзац за абзацем стал параллельно оглашать выдержки из романа «Час Быка» и речей М. С. Горбачева о перестройке. Единство мыслей «антиутопии» и политической программы Генерального секретаря ЦК КПСС потрясло аудиторию. Но осенью 1972 года «недопустимые вольности» писателя не прошли ему даром. Правда, Иван Антонович Ефремов не успел сказать руководителю оснащенной самой современной совершенной аппаратурой бригады, проводившей обыск на его квартире: «А ведь сегодня недурная погода, любезный!» Не успел, вернее, не мог сказать этого, потому что скончался за несколько дней до этого возмутительного обыска в квартире автора первого романа о коммунистическом обществе, видного ученого, создавшего новую науку, за что награжден был Государственной премией. А умельцы в форме с миноискателями и другими приборами в руках обыскивали все, оказывается, хорошо известные им уголки квартиры, просвечивали неожиданные предметы быта, сваливали книги грудой, реквизировали часть их и рукописей, письма, письма читателей к своему учителю, приоткрывающему завесу будущего. И сразу из всех планов издательств мгновенно исчезли намеченные к публикации произведения Ефремова, изымались тиражи журналов с некрологами о нем, запрещалась выдача книг из библиотек, упоминание его имени в статьях, словно он уже был «врагом народа» (без суда и следствия!). И никому не приходило в голову такое странное понятие, как ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ! Несчастная вдова Ивана Антоновича металась между дверями кабинетов, ощущая вокруг себя вакуум, пустоту. Считаясь творческим другом писателя, я решил обратиться с письмом в Политбюро ЦК КПСС и попробовал посоветоваться с руководством Московской писательской организации. Мне решительно не посоветовали этого делать! Лишь много лет спустя я узнал, что все содеянное с уже покойным писателем было согласовано с писательским руководством!.. Каюсь, я не послушался тогда совета писательских руководителей и как рядовой член КПСС обычной почтой послал письмо в Политбюро. Реакция была быстрой и решительной. Один из руководителей аппарата ЦК позвонил мне и сообщил, что мой сигнал принят, со мной согласились и имя писателя Ефремова полностью реабилитируется, о чем всем заинтересованным органам дано указание. И все-таки... Уже став председателем созданной после этого комиссии по литературному наследию И. А. Ефремова, добившись новых изданий его книг и появления статей о нем, мне пришлось выслушать «совет» со Старой площади. Всячески поддержав мои усилия по реабилитации автора первого романа о коммунизме, изданного только за рубежом 36 раз, мне все же мягко рекомендовали не настаивать на переиздании его романа «Час Быка»... И он — увы! — не вошел в первое его собрание сочинений. И лишь теперь, в эпоху гласности, издатели со вздохом облегчения выпускают этот примечательный роман. И яркая, честная «антиутопия» включается в общенародную борьбу за перестройку. На XIX Всесоюзной партконференции мы слышали о недопустимом использовании гласности в групповых или личных целях. Иллюстрацией может служить недавняя попытка расчистить узенькую дорожку книжных изданий от Ефремова путем возрождения описанного мною события 1972 года, но теперь уже в виде дикого утверждения, что успех Ефремова был ДИРЕКТИВНЫМ. В наши дни можно опубликовать различные мнения, но не откровенную ложь! Думаю, что выпад этот утонет во всеобщем признании значения произведений Ефремова как писателя, мыслителя, ученого. И не могу не вспомнить записанной, к счастью, нашей беседы с Иваном Антоновичем после публикации его «Часа Быка» и его приема министром культуры. Размышляли мы с Ефремовым об «антиутопиях». — Сама жизнь порой звучит как антиутопия, — говорил он. Я робко заметил, что можно сравнить революционные события последних столетий с артиллерийскими выстрелами, с неизбежными откатами орудий после них. — А что! — воскликнул Ефремов. — Это даже здорово! Примеры можно начать с английской революции XVII века, казни короля. Вождь ее, Оливер Кромвель, завершил революцию диктатурой. Лорд-генерал, как он именовался, держал в страхе не только свой народ, но и европейские государства, грозя военным вмешательством «на стороне их народов». Я продолжил аналогию Ефремова на примере Великой французской революции с «выстрелами» такими понятиями, как «свобода, равенство и братство», прозвучавшими на весь мир. Последовал «откат», как при отдаче, через гильотинный террор, императорскую власть Наполеона Бонапарта к его ненасытной агрессии с покореннием европейских государств, где он распоряжался королевскими тронами. Неудача русского похода, а потом Ватерлоо завершили «откат» возвращением Бурбонов. — А в 1848 году новый революционный «выстрел» с баррикад Парижа, — подхватил Ефремов,— и снова «откат» к империи Наполеона III. И опять «выстрел» Парижской коммуны с откатом тьеровского террора у стены Коммунаров и установлению в конце концов Французской буржуазной республики, на что понадобилось французам почти сто лет. — Тогда и наш 1905 год надо рассматривать как революционный выстрел, — напомнил я. — Разумеется. С «откатом» в виде черных лет реакции. — И наконец, выстрел «Авроры» с грохотом гражданской войны. — И опять «откат» к диктатуре не пролетариата, как объявлялось, а одного обожествленного (подобно фараонам) лица со всеми ужасами его репрессий, попранием законности и гипнозом народа. — Так не этому ли посвятили вы свою антиутопию? — спросил я. Ефремов кивнул, добавил: — И Мао Цзедуну, как я объяснял товарищу Демичеву. И Гитлеру, конечно!.. Когда я теперь перечитал роман «Час Быка», он открылся мне во всей своей актуальности и глубине. Мысленно продолжаю беседу во время его создания. «Откат Октября», как можно было бы ныне сказать, растянулся не только на годы сталинской диктатуры, расцвета бериевщины, тяжких лет Великой Отечественной войны и эпохи восстановления. Ефремов не дожил до новой революционной вспышки перестройки, гласности и демократии спустя семьдесят лет, но наследие его ума позволяет сказать, что «антиутопия» Ефремова вскрывает события происходившие в отличие от Томаса Мора не НИГДЕ, а ЗДЕСЬ, у нас! |

|