Глава 13

НА ПОЛЯХ КОММУНИЗМА

Поля коммунизма!

Можно ли представить их, увидеть пейзаж будущего, необычайные машины, людей, повелевающих ими? Не обречен ли полет такой фантазии? Уместна ли здесь выдумка?

А если ничего не выдумывать?!

Если вспомнить, что наш народ идет к грядущему не вслепую, а устремив ясный взгляд вперед, если вспомнить, что мы сами проектируем будущее, по своему замыслу строим его. Планировать — это видеть то, чего еще нет, но что будет создано.

«Реальность нашей программы, — учит Иосиф Виссарионович Сталин, — это живые люди, это мы с вами, наша воля к труду, наша готовность работать по-новому, наша решимость выполнить план».

Так возьмем же великие проекты нашего времени, осуществляемые нами на стройках невиданного масштаба механизмами неслыханной мощи, заглянем в грандиозные планы, меняющие сам облик земли и природы, вспомним дерзкие идеи, которые занимают сейчас ученых и инженеров, вооружающих тружеников полей техникой коммунизма.

Не будем ничего выдумывать!

Вот пустыня, которой коснется великий сталинский план преобразования природы.

Песчаные барханы, словно дымящиеся на гребне. Мертвые, пугающе одинаковые... Останься один среди них — в ужасе оглядишься, не зная куда итти. На глазах занесет песок цепочку оставленных тобой следов. Увязая по щиколотку, взберешься на гребень бархана и увидишь перед собой такую же точно, застывшую в песчаном море, крутую волну. А в знойном небе — беспощадное солнце...

Случайный путник с запекшимися губами, проклиная раскаленный песок, видит в нем мертвую, рассыпавшуюся землю, которую на погибель всему живому гонит ветер на тысячи и тысячи километров.

Иссушенный жарой и ветром ученый, вынув из рюкзака пробирку с песком, видит в нем в прошлом — ил, принесенный сюда из тучных долин Памира капризной, блуждающей рекой, в будущем — плодороднейшую почву, которой нужно лишь обрести структуру да напиться досыта.

И вот...

Прошли по барханам на стальных лапах великаны-экскаваторы, разгребли песок железными горстями, приплыли по первой воде каналов глотающие песок корабли-землесосы с длинными хвостами, через которые выбрасывают они песок на будущие берега.

Пролетели вдоль канала самолеты, засыпая склоны барханов семенами саксаула.

И поднялись на барханах кусты, которые скроют верблюда. Остановили они движение песков. И перестал песок быть песком. Выросли на нем травы, пронизали его своими корнями, собрали в комки, спаяли перегноем. И стал песок еще более плодородной почвой, чем был он в памирской долине, откуда принесли его мутные воды древней реки.

...И снова мы в той же «пустыне». Лишь на старых картах не стерто это название.

Над нами все то же знойное кара-кумское небо, каким было оно в древности, когда по повелению влюбленного хана искуснейшие мастера воспроизвели это» нёбо эмалью в гробнице ханши Тюрабек-ханум, близ Ургенча. Все так же неумолимо, как и в те времена, жжет солнце пустынь...

Но не испепеляет оно, как прежде, все живое. Сколько видит глаз распростерлись перед нами спеющие нивы. И ласковой рябью на пологих скатах холмов проходит ветер по золотому морю.

Рядом с теплолюбивым хлопком растет здесь пшеница, один ветвистый колос который перетягивает на весах десяток знакомых нам По прежним годам колосков.

Как же целое море ветвистой пшеницы, которая в наше время лелеялась на опытных полях, выросло здесь в пустыне, если вот уже четыре месяца не было в этих местах ни одного дождя?

Почему не видим мы каналов и борозд, из которых животворящим потоком готова хлынуть вода? Почему не видим мы дождевальных установок, рассыпающих над полем радужные брызги?

Мы наклонились к пшенице и узнали в ней старую знакомую, росшую на опытной базе в Горках Ленинских близ Москвы.

Но наклонимся ниже, к самой земле, и мы увидим еще одного знакомца, который мог встретиться нам в каком-нибудь научно-исследовательском институте. Над поверхностью земли виден лишь ушедший в землю грибок.

Это прибор для определения влажности почвы. Почему же оставлен он здесь в поле? Куда тянутся от него провода? Они приведут нас к цилиндрическому белому зданию с легкими колоннами и плоской крышей.

В центре круглого зала подковообразный пульт с рычажками и кнопками. С вертящегося кресла можно окинуть взглядом все несчетные приборы и сигнальные лампочки, размещенные на щите, вдоль цилиндрических стен.

Сюда, к сердцу всего хозяйства, тянутся провода с полей, где растут хлопок и рис, кунжут и пшеница, клевер и арахис, сахарная свекла и несравненные арбузы и дыни.

Сидящий на вертящемся кресле агроном — диспетчер полей видит, какова влажность почвы в любом месте. Но ему не нужно посылать поливальщиков или дождевальные установки на участки, где растения, как сообщили приборы, «захотели пить».

Отклоняется стрелка, показывающая высыхание земли — и тотчас щелкают за щитом контакторы, зажигается голубая лампочка, сигнализируя, что идет по подземным артериям к угрожаемому месту вода.

Да, вода приходит к растениям не в виде искусственного дождя, она не разливается по поверхности земли из поливных борозд. Едва почувствуют растения жажду — и их насытит подземный дождь!

Еще весной во всех направлениях прошли по полям «стальные кроты», вырыли под землей норы-трубы. По этим трубам хлынет теперь вода, впитываясь через стенки в почву, приходя прямо к жаждущим корням, не испаряясь с поверхности, не размывая верхний слой земли.

Увеличилась влажность почвы до нормы — и защелкали снова контакторы за щитом, выключилась подземная водная магистраль. Насосы гонят воду уже на другой участок, чтобы и там насытить почву невидимым «подземным дождем».

Не подумайте, что аппаратура эта пришла к нам из сказки. Она уж не столь сказочна. Если не ее, то подобную ей можно встретить на многих наших электростанциях, управляемых на расстоянии или действующих совсем автоматически, подчиняясь приказаниям многочисленных приборов.

Встает с кресла агроном — командир полей. Он идет вдоль щита, окидывая взглядом циферблаты, и будто шагает он по всем подведомственным ему полям, до которых несколько часов езды. Смотрит он на стрелки, а видит «на три аршина в землю», знает, какова влажность в глубине, нет ли засолонения, знает даже меняющийся химический состав почв: сколько в них питательных веществ, не время ли подкормить растения.

Вернувшись к креслу, он нажимает кнопку микрофона и, не повышая голоса, приказывает звену геликоптеров вылететь на участок 73, квадрат 9.

Вертикально в воздух поднимаются геликоптеры и летят к указанному квадрату, чтобы рассеять над ним удобрения.

А диспетчер уже занят другим. Он уже знает о вылете воздушных «нянек», кормящих с воздуха своих наземных «питомцев». Ему сообщил об этом участковый диспетчер. Внимание диспетчера привлечено теперь показанием прибора, регистрирующего рост сорных трав. Если бы это было на пшеничном поле, он послал бы туда самолеты, чтобы они окропили поле «живой росой», побуждающей рост злаков и гибельной для сорняков. Но сигнал пришел с поля, где растет сахарная свекла. Тут не поможет «живая роса».

Снова звучит в микрофон спокойный голос командира.

На свекловичное поле выезжает самоходный автоматический культиватор, чтобы прополоть сорняки и между рядами и в рядах между ботвой. Его «умные», «чувствующие» лапы не повредят ни ботвы, ни протянутых между ботвой проволок, которые замкнулись поднявшимися сорняками, дав сигнал на центральный пункт. Лапы срежут сорняки под корень. Повинуясь чуткому электрическому щупу, лапы заботливо обойдут кустики культуры.

Нетороплив, спокоен диспетчер, но у него горячая пора. Ведь на некоторых участках началась страда. Машины убирают урожай.

На центральном месте щита, рядом с часами, мы видим график уборочных работ. Течет время, и переползает по графику световой зайчик. А рядом зажигаются цифры и надписи, «докладывающие» о выполнении графика. Один только взгляд диспетчера убеждает его в том, что все благополучно, график выполняется с точностью до минут, как при движении железнодорожных поездов.

Но вернемся на пшеничное поле. Рассматривая светящийся график, мы могли убедиться, что именно до этого поля дойдет сейчас очередь в плане работ.

* * *

Вот они, хлеба будущего! О них мечтал когда-то академик В. Р. Вильямс, говоря: «Земля будет работать на социализм. Невиданные урожаи в мире способна собирать страна Советов, и я верю, что недалёк тот час, когда 100 центнеров с гектара будет средним урожаем моей родины».

Сбудутся, сбываются мечты Вильямса. Снимут с полей коммунизма и 1 500—2 000 центнеров свеклы с гектара, как он предсказывал, и льноволокна 12—15 центнеров, и 150—200 центнеров хлопка. Лучшие достижения наших стахановцев станут средними для полей будущего. Глядя вперед, Вильямс говорил, что эти поля «...будут свидетельствовать о высоком уровне культурного плодородия советской земли. Лес и травы, частично уничтоженные и вытесненные с огромных территорий, снова займут положенное им место. Широкие поля будут окаймлены лесными полосами и плодовыми посадками. Только в легендах останутся понятия о засухах, выгорании, выпревании, вымокании посевов, о неурожаях и бескормице, об эрозии и пыльных бурях, об оврагах и смывах и о других стихийных бедствиях.

Природа будет раскрываться щедрее, полнее, потому что нынешний крестьянин сумеет раскрыть все ее богатства, сумеет безгранично воспользоваться ее же законами, как друг, а не как враг ее».

И вот перед нами эта раскрывшаяся, преображенная природа вчера еще мертвой пустыни.

От полоски леса на горизонте по золотому пшеничному морю словно плывет маленький катерок. Он то поднимается на гребень волны, то исчезает, чтобы появиться снова.

Он приближается с необычайной быстротой.

Но это вовсе не катерок!

Диспетчер, глядя на светящийся график, мог бы сказать сейчас, что как раз время подойти к нам уборочной машине.

Почему же не узнали мы ее? Почему не увидели знакомых очертаний корабля плодородия — комбайна? Почему не оставляет она за собой выстриженной полосы жнивья?

Высоко поднята изогнутая решетчатая конструкция непонятного назначения. Позади нее — катящийся на собственных колесах прицепной бункер, откуда зерно на ходу в одно мгновение пересыпается в кузов поравнявшегося с уборочной машиной грузовика.

За сферическим стеклом кабины мы видим девушку в белом фланелевом костюме. Она управляет машиной, подминающей под себя колосья, которые снова поднимутся позади машины, но уже без зерна.

Что это? Обмолот на корню? Разве он возможен? Ведь мы решили ничего не выдумывать!

Да, это обмолот на корню, обмолот без срезания соломы. Он позволяет проводить уборку с огромной скоростью, сводя на нет потери. Ведь быстро убрать урожай — избежать потерь. Транспорт не перевозит сейчас солому, он только доставляет очищенное в уборочной машине зерно прямо на элеватор.

А как же солома?

Она не забыта в графике у диспетчера, где расписана работа машин по часам и минутам.

Перебросят автомашины последнее обмолоченное зерно на элеватор, и выйдут на поля самоходные косилки, расправив свои острые десятиметровые крылья. Ляжет на землю скошенная солома, а идущий следом пресс-подборщик тут же спрессует ее в желтые тюки. Их доставят к соломорезкам, к кормозаготовительным или строительным машинам.

А сейчас... с легким стрекотом проносится мимо нас уборочная, машина, приземистая, обтекаемая, как сигара.

Об этом мечтал еще в прошлом веке автор первого комбайна русский изобретатель Андрей Романович Власенко. В 1868 году он получил первую в мире привилегию на комбайн, обмолачивающий зерно на корню.

Другой русский изобретатель Молчанов двадцать лет работал над этой проблемой, но лишь в советское время, в 1930 году, ему удалось построить машину, которая была неизмеримо компактнее обычного комбайна. Ведь через ее рабочие органы не проходили «соломенные части» обмолачиваемых хлебов, занимающие в 60—70 раз больший объем, чем зерно.

Однако машина Молчанова уступала комбайну. Она обмолачивала колосья, осыпая их ударами. Много зерен поэтому падало на землю.

От «скомпрометированной идеи» отказались, казалось бы, навсегда...

Нам уже приходилось говорить, что порой инженеры возвращаются к заброшенной проблеме, но уже с новыми средствами, которых не было прежде, н а новом, достигнутом техникой уровне.

После Великой Отечественной войны в отношении обмолота на корню были высказаны совершенно неожиданные мысли.

А если не ударять по колосу, а просто трясти его, заставить вибрировать? Ведь зерна не удержатся в колосе, вылетят.

Любопытно, что использовать вибрацию для вымолачивания зерна предложили авиастроители, заклятые враги этой вибрации, насмерть боровшиеся с нею в своих конструкциях: Румянцев, Залушнов, Кондратов и другие.

Они решили установить в машине несколько пар фасонных валиков, образующих между собой щели. Выступы и впадины на валиках подбирались так, что зазор между ними перемещался то в сторону одного валика, то другого. Стебель, попавший в эту «дрожащую щель», будет трястись, вибрировать. Зерна должны разлетаться пулями.

Была построена модель, а потом — машина. Вращающиеся валики гребенкой надвигались на хлеб. Стебли попадали в щели и...

Вибрация, конечно, получилась, но оказалась недостаточной.

Опыт можно было бы считать провалившимся, если бы не одно неожиданное обстоятельство. Колос при движении машины обязательно должен был пройти через щель, протаскивался через нее. Вращающиеся валики в этот момент ударяли по нему и прекрасно вымолачивали оставшиеся зерна.

Так родился принцип обмолота зерна на корню.

Завтра этот принцип выйдет за пределы лаборатории и завоюет себе место на полях коммунизма.

Скорость уборочной машины, выполненной по этому принципу, сможет поспорить со скоростью легковой автомашины...

Быстро пронеслась мимо нас уборочная машина будущего.

Издали виднеется лишь поднятая над бункером параболическая решетка.

Что это?

Антенна.

Зачем? Для передачи сигналов без проводов?

Нет. Для передачи энергии без проводов.

Давнишняя мечта инженеров. Неужели она осуществима?

Когда-то радиолюбители, жившие вблизи радиостанций, мечтали подключить к антенне... электрическую плитку. Ведь появляется же на клеммах антенны искра. Так почему же не «запрячь» как следует эту переданную без проводов энергию!

Проблеме передачи энергии без проводов посвятил свою жизнь профессор Скутаревский.

Скутаревский? Это же герой одноименного романа Леонида Леонова!

Ну да! Мечта писателя воплотилась в образе ученого, стремившегося передать энергию без проводов на другой берег реки.

Но это же было только в романе, а мы хотели говорить о реальном...

Ну, конечно, о реальном. Писатель Леонов услышал однажды совершенно реальный телефонный звонок. Незнакомый человек сообщал ему, что он осуществил идею профессора Скутаревского. И это вовсе не было мистификацией. Лауреат Сталинской премии доктор технических наук Г. И. Бабат пригласил писателя ознакомиться со своим изобретением.

На Московском заводе имени Орджоникидзе по асфальтовым дорожкам катились груженные кладью электрические тележки, не имевшие никаких аккумуляторов. Энергия передавалась им без проводов от высокочастотного кабеля, который служил передающей антенной. Тележки не отъезжали далеко от кабеля, но все же они не касались его.

Бабат мечтал о шоссе будущего, под которым будет проложен кабель, питающий энергией все виды «высокочастотного» транспорта.

Ныне в Киеве по бульвару имени Шевченко, пока на расстоянии 300 метров, движется первый в мире пассажирский «вечебус» — троллейбус без проводов.

Но совсем по-другому встал вопрос о передаче энергии без проводов в связи с электрификацией сельских полей. Кабель, к которому всегда привязан электротрактор, неудобен, он стесняет его маневренность, дорог и быстро изнашивается. Нужно передавать энергию трактору без кабеля, по крайней мере в пределах сельскохозяйственного поля.

Возможно ли это при современном уровне техники?

Ответ можно найти в статье члена-корреспондента Академии наук Украинской ССР Тетельбаума, опубликованной в журнале «Электричество».

Параболическая антенна дает не рассеянный, а направленный поток энергии, подобный лучу прожектора. Если принять этот поток такой же антенной, можно использовать до 90 процентов энергии.

Девяносто процентов! Это уже решение вопроса. Перед нами сразу вырисовываются контуры будущего...

Так вот какое решетчатое вогнутое сооружение видели мы над бункером!

Это же приемная антенна, ловящая невидимый, направленный к ней луч энергии!

Маленький катерок с решетчатой башенкой уже скрылся из виду. Приборы, конечно, уже доложили об этом диспетчеру.

* * *

Кроме часового и минутного графика работ сегодняшнего дня, агроном-командир может показать нам общий производственный план всего хозяйства. Скоро начнется уборка хлопка. Его соберут здесь в одном только районе, о котором заботится агроном, пожалуй, больше, чем выращивают во всем Египте! Кончится уборка пшеницы, надо готовить поле для следующей культуры. С этих же полей в этом же году будет снято еще два урожая, и каждый из них будет так обилен, как планировал это академик Вильямс.

На полях коммунизма в орошаемых районах самым обычным делом будут три урожая в год. Ведь здесь так рано приходит весна, так поздно наступает осень. И здесь так быстро справляются машины со своим делом.

Едва снят урожай — начинается пахота.

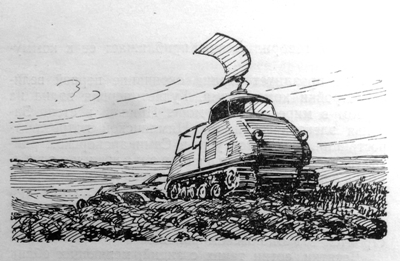

Мы снова в поле. Одна половина его уже распахана. Могучий многокорпусный плуг с предплужниками прошел здесь. Как аккуратно проложена борозда! Верно, опытный тракторист вел электрический трактор, шум которого уже слышим мы. Трактор приближается к нам, вползает на холм, из-за которого поднялась его решетчатая башня. Мы знаем ее назначение. Трактор получает энергию без проводов, Теперь видна уже и кабина, в стекле которой отражается солнце. Трактор не идет, он почти мчится, грохочут его гусеницы. Неужели можно пахать с такой скоростью? Не вхолостую ли он идет, оставив плуг? Нет, плуг идет следом, и земля «вскипает» под ним.

Почти поравнялась с нами огромная машина на гусеницах. Но все еще не разглядишь за стеклом кабины лица тракториста...

Трактор с шумом проезжает мимо. Кабина пуста.

Конечно, пуста. Зачем сидеть там человеку, если перед трактором установлен «фотоглаз», направленный на борозду. Отклонись трактор хоть чуточку в сторону, фотоэлемент уже не увидит черной земли, в цепи его появится электрический ток, который послужит сигналом для включения моторчиков. И они выправят ход трактора, не давая сбиваться с пути, заставляя его точно заделывать борозду. В конце поля эти же моторчики заставят трактор сделать полный разворот и снова выехать на борозду.

И трактор сам, без участия людей, пашет поле, двигаясь по нему, как автоматический челнок. За его работой следит сельский инженер на передающей энергию подстанции.

Кто этот сельский инженер?

Пахарь. Правда, у него «соха сама по полю ходит», но, если разобраться, то она ходит вовсе не сама, а выполняя его волю.

Конечно, у «крестьянина» высшее техническое образование, он превосходно знает и токи высокой частоты, и автоматику, и телемеханику, и все же, как хотите — это пахарь! Но пахарь, вооруженный техникой коммунизма. Производительность его труда в тысячи и тысячи раз выше, чем у его деда; шедшего, сгорбив спину, за сохой. Точно так же и у девушки, сидящей в искусственно охлажденной застекленной кабине нового комбайна, производительность труда неизмеримо выше, чем у ее бабки с серпом или цепом в руках. А ведь производительность труда, как говорил Владимир Ильич Ленин, это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя. И неудивительно, что этот строй позволил пахарю стать инженером, а крестьянке, управляющей комбайном, получить агротехническое образование.

Крестьяне нового склада работают на самых разных участках сельского хозяйства, имеют дело с множеством машин, заменивших человека всюду, где прежде требовался тяжелый физический труд: и в поле, и на ферме, и на дойке, и на погрузке...

Машин этих, если начать перечислять, наверное, будет более тысячи, и самых разных конструкций! Ведь не осталось в сельском хозяйстве почти ни одной операции, которую не делала бы машина. Забот с ними крестьянину не мало. Надо их отрегулировать, заставить работать наиболее производительно, понадобится — так и отремонтировать. Пожалуй, если взять по всей нашей стране, так механиков и электриков на селе будет не меньше, чем в городе на всех заводах.

Думая обо всем этом, мы смотрим вслед удаляющейся решетчатой башенке. Скрывается в полупрозрачной дымке трактор, повинующийся воле невидимого командира. Еще мгновение, и исчезла вызванная нашим воображением картина...

Но разве что-нибудь придумано в ней?

Мы видели удивительные машины и замечательные приборы. Но мы отправили их в будущее из сегодняшнего дня. Мы видели на полях людей новых специальностей и нового кругозора, но мы и сегодня можем познакомиться с ними. Это они управляют 3 миллионами сельскохозяйственных машин и орудий, это они работают на колхозных электростанциях, мощность которых больше намеченной когда-то для всех электроцентралей, в которые не поверил Уэллс, это они, научные сотрудники «Академии сельских новаторов», выращивают в поле невиданные урожаи.

Мы начинаем говорить о завтра, и видим это завтра в нашем сегодня. Лучшие творения инженерной мысли становятся техникой коммунизма, передовые люди наших дней несут в себе черты будущего.

Прежде о будущем гадали, будущего боялись, о будущем мечтали, но никогда еще в истории человечества не строили будущего по плану, по строгому и гениальному замыслу.

Оно задумано, это будущее, Марксом и Энгельсом.

Путь к нему намечен Лениным.

По этому пути через все преграды ведет наш народ Сталин.

1952 г.

Москва.

пред.