Глава 9

ДОЖДИ И СТАЛЬНЫЕ КРОТЫ

Полуторка неторопливо катилась по пыльной дороге.

В этой степи даже осенью бывают душные дни. Пыль, поднятая встречной машиной, как дым от зажженных «степных палов», стелется над бурой, чахлой травой. Вдали — лиловые холмы, округленные, одинаковые... мертвые волны...

Унылая дорога. По обе стороны — высохшая на корню трава. Вверху — бледное, словно покрытое пылью или полинявшее от зноя небо.

Поглядишь вокруг — до одури тоскливо, тяжело дышать — готов поверить, что лиловые холмы превратятся в песчаные барханы, что сухой бурьян уже не поднимется вновь.

Западные ученые твердят о неизбежности наступления пустынь:

— Общее потепление... конец ледникового периода... Льды отступили на север... С юга придут пустыни. Такова геологическая история земли, — и они беспомощно разводят руками.

Я видел американского фермера, уныло сидевшего на краю оврага. Этот овраг образовался на его земле, которую он еще недавно пахал. Сегодня ему уже нечего было пахать. Обнищавший, со всей семьей он должен был ехать в стареньком «форде» и искать себе пропитания, разъезжая по бетонным дорогам. Нищий на автомобиле. Голодный владелец машины, которую никто не купит. Это может быть только в Америке! Бедняга фермер не понимал, а ученые его страны не могли объяснить ему, что овраги изрезали землю, делая ее непригодной для земледелия, благодаря хищническому, неправильному ведению хозяйства. Капиталистическое хозяйство не может быть иным.

Мне приходилось проезжать по территории Штатов, где над ровной прерией поднимались скалистые возвышения с отвесными стенами. Поверхность их была гладкой и ровной, они походили на столы. Трудно поверить, что когда-то уровень прерии был на 100 метров выше, а эти стены не были видны, покрытые плодородным слоем. Это ветер унес стометровый слой земли! И только там, где грунт был скалистым, он остался на месте.

Эрозия почв, их выветривание, ежегодно уничтожает в Америке огромные пространства вчера еще плодородных земель.

Разоряются фермеры, пополняют армию бездомных бродяг, безработных. Сказывается хищническое ведение хозяйства. Никто не спасает гибнущей земли, никто не сажает защитных лесов, не пытается упорядочить систему земледелия. Зачем? На рынке и так слишком много сельскохозяйственных продуктов. Не для потребителей, конечно, много, а для продавцов. Чтобы повысить цены на хлеб, его все равно приходится сжигать или топить в море. Пусть же гибнут плодородные земли, этим улучшена будет «конъюнктура» на рынке! Больше прибыли будет у концернов. И доходными оказываются мрачные теории о неизбежном наступлении пустынь.

Но народ всегда проклинал «дыхание пустыни».

...Сидевший на дороге грач лениво поднялся в воздух, пролетел метра три и опустился на белый лошадиный череп. Кто знает, сколько времени лежат здесь эти высушенные суховеями кости!

Суховей!.. ветер голода и слез.

Можно ли укрыться от него, защитить растрескавшиеся от жажды поля?

— Можно!

В прошлом веке это гордо сказанное слово прозвучало вызовом.

Его бросил Докучаев, создатель науки о почве, о земле, которая кормит человека.

Ни почву, ни климат он не рассматривал, как нечто данное свыше, неспособное изменяться по воле человека.

— Оградите поля лесами, создайте водоемы, заботьтесь об ежегодной смене растительности, чтобы восстановить структуру почвы, — и земля преобразится.

Докучаев хотел доказать это на самом гиблом месте земли русской — на Каменной степи, пустыне русских равнин, покрытой мертвой коркой, через которую с трудом пробивались чахлые ростки. Он мечтал о лесах, об озерах, о цветущих полях на этой погибающей земле.

Еще при жизни Докучаев начал осуществлять свой дерзостный опыт, создавая будущий зеленый заслон, шелестящий листьями «забор», который должен был прикрыть в Каменной степи будущие посевы.

Лишь в наше время воспользовались труженики полей замечательным наследием русского ученого.

Другой светлый русский ум сто лет назад тоже мечтал о «несбыточном».

« — Но мы в центре пустыни?» — восклицала перенесенная им в будущее героиня.

« — Да, в центре бывшей пустыни... у них так много таких сильных машин, — возили глину, она связывала песок, проводили каналы, устраивали орошение, явилась зелень, явилось и больше влаги в воздухе».

Об этом мечтал Николай Гаврилович Чернышевский в своем романе «Что делать?».

«Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий до совершенно реальной действительности сокращается с невероятной быстротой...» Так говорил Горький.

...Шофер остановил полуторку. Дорога вплотную подошла к широкой, более темной, чем бурая степь, полосе. Плавно изгибаясь, она проходила по вершинам холмов.

Три трактора, чуть отстав друг от друга, двигались между рядами кустиков.

Нет, это не кустики.

Подойдя ближе к полосе, я вижу, что передо мной... будущие деревья. Дубы и клены!.. А вон ряд ягодных кустарников. Когда они вырастут все, то образуют сплошной непродуваемый зеленый «забор». Кустарники прикроют просветы между стволами, в одну стену сольются с кронами соприкасающихся деревьев.

Вот она, одна из великих государственных лесных полос, прокладываемых по сталинскому плану преобразования природы. Они протянутся на тысячи и тысячи километров, преграждая путь суховеям. В невиданных масштабах осуществляется идея Докучаева.

Как исполнение заветной его мечты, как план наступления на природу воспринимаются директивы XIX съезда партии: «Обеспечить дальнейшее расширение работ по полезащитному лесоразведению в степных и лесостепных районах, проведение агролесомелиоративных мероприятий по борьбе с эрозией почв... Заложить в течение пятилетия не менее 2,5 миллиона гектаров защитных лесных насаждений в колхозах и совхозах и около 2,5 миллиона гектаров посевов и посадок государственных лесов».

Тракторы, держа строй, проезжают мимо нас. На каждом из них навесная рама культиватора. Позади — гнутые рычаги с невидимыми сейчас, вошедшими в разрыхляемую землю, лапами.

Эти машины заботливо уничтожают сорняки, ограждают еще слабые деревца от «соперников».

Дорога идет теперь вдоль полосы. Проехав по ней час, начинаешь представлять себе весь гигантский размах плана переделки природы.

С севера на юг тянется будущая зеленая стена, как проходил здесь когда-то фронт Великой Отечественной войны, проходил стеной, о которую разбились гитлеровские полчища.

Завтра о новую, проходящую по водоразделу стену — ветроломную лесную полосу — разобьется враг плодородия — суховей. Он наткнется на нее, взметнется вверх, пролетит над посевами, не затронув их.

Я вижу одну гигантскую лесную полосу, а ведь уже посажены и посеяны 1 350 тысяч гектаров новых лесных насаждений! Это же целая новая Беловежская пуща!

Но что это?

Почему внезапно оборвалась полоса? Разве работы кончаются здесь? Не нужна дальше стена?

Впереди все та же степь с сухой, колючей травой.

Шофер указывает на горизонт:

— Там снова полоса начнется. Здесь водохранилище будет, канал...

Вот как! Мы едем по дну будущего моря. Вода придет в сухие степи, заполнит изрезавшие их балки, вместе с новыми лесами неузнаваемо изменит край.

Не только здесь, в засушливой степи, осуществляется мечта лучших умов прошлого. Там, на родине суховея, движутся сейчас верблюжьи караваны. На горбах раскачиваются треноги и геодезические приборы. Там намечается трасса Главного Туркменского канала. По мертвому руслу Узбоя, заснувшей на тысячелетия реки, вновь потечет вода, превратив Черные Пески — Кара-Кумы в цветущий край.

Осуществляется великий план преобразования природы, намеченный Иосифом Виссарионовичем Сталиным еще в 1924 году. Тогда, во время сильной засухи, охватившей Поволжье, он поставил грандиозную задачу: «...застраховать нашу страну от случайностей погоды навсегда».

* * *

В прошлом веке великий русский поэт Некрасов скорбно описывал строительство первых железных дорог. Тогда простой крестьянский люд шел на эти строительства, чтобы работать с лопатой да с тачкой, пока хватит сил.

Теперь на великие стройки коммунизма советская деревня шлет не воспетых Некрасовым землекопов; она шлет туда крестьян иного толка, отлично справляющихся с трактором и комбайном. И эти новые участники великих строек командуют машинами-исполинами, гигантскими экскаваторами, каждый из которых, захватывая землю в стальной кулак размером с крестьянскую избу, шагая на стальных лапах, заменяет труд 10 тысяч землекопов. Или работают на землесосах, похожих на баржи, что под песню тянулись бурлаками, но способных проглатывать берега, выполняя труд 25 тысяч человек!

Тот, кто проезжал вдоль строящегося Волго-Донского канала, поражался, не видя там людей, почти не видя людей. Экскаваторы и бульдозеры, эти машины, гонящие перед собой вал земли, землесосы и скреперы, эти стальные исполинские муравьи, способные растащить гору или засыпать ущелье, — все они движутся словно сами собой.

А ведь всего лишь тринадцать лет назад, когда колхозники Ферганской долины, выполняя слово, данное товарищу Сталину, вышли на стройку канала, от горизонта к горизонту виднелась армия работающих людей.

Они выполнили слово — преобразили свою долину.

Теперь люди, управляющие техникой коммунизма, техникой, освобождающей их от тяжелого физического труда, в тысячи, в десятки тысяч раз повышающей производительность строителя, теперь люди великих сталинских строек преобразовывают страну, создают в центре нашего континента как бы новый материк, с новыми лесами, проведенными как по линейке, с новыми прямолинейными реками, живописными озерами, даже морями, с норой почвой, е-новым климатом, с новым плодородием. Этот новый край уже назвали «материком плодородия».

Советский человек не посчитался с «грядущей геологической историей земли», уготовившей ему наступление пустынь. Он внес поправку в эту «историю» и сам преобразовывает землю, так меняя ее лик, что перемены можно было бы увидеть в телескоп с Марса. И если марсиане, живи они на той далекой скудной планете, до сих пор не могли решить вопрос, населена ли их более близкая к солнцу соседка-планета, то после появления на ней не существовавших прежде зеленых полос, исчезновения коричневых пятен пустынь далекие астрономы смогут сделать вывод, что. видят плоды преобразующей, творческой деятельности разумных существ, организованных в высший общественный строй.

И уже закончена первая великая стройка коммунизма. Вступили в строй первые 100 тысяч гектаров орошенных земель, вступят вслед за тем в Сталинградской и Ростовской областях 750 тысяч орошенных и 2 миллиона гектаров обводненных земель, получающих воду для поселений и водопоев. Подсчитано, что освоение всех этих земельных массивов даст стране в год около 80 миллионов пудов пшеницы, 160 тысяч тонн риса, десятки тысяч тонн хлопка, свыше 600 тысяч тонн картофеля, овощных и бахчевых культур и, наконец, около 1,5 миллиона тонн грубых и пастбищных кормов. А эти корма дадут возможность увеличить поголовье скота на 1 200 тысяч голов. Страна получит дополнительно молока 300 тысяч тонн, масла 38 тысяч тонн, шерсти 6 тысяч тонн!..

И это только первый дар, который отдаст земля советскому человеку за заботу о себе.

За все тысячи лет, в течение которых человек преобразовывал землю, он смог во всем мире оросить 80 миллионов гектаров земли.

Великие стройки за какую-нибудь минуту на часах истории введут в строй 28 миллионов гектаров орошенных и обводненных земель. В горсть собрать нужно несколько западноевропейских стран, чтобы получить эту вновь рожденную страну невиданного плодородия и невиданной техники, где урожай соберут не один раз в год, где будут выращивать самые ценные культуры, где влагу не будут ждать с неба, а приведут по каналам, где дожди будут лить после включения рубильника.

Более тридцати лет назад на VIII Всероссийском съезде Советов В. И. Ленин сказал: «...если Россия покроется густою сетью электрических станций и мощных технических оборудований, то наше коммунистическое хозяйственное строительство станет образцом для грядущей социалистической Европы и Азии».

Сбывается гениальное пророчество!

Вдохновлены великим примером советских людей страны народной демократии. В то время как в США 10 штатов; Алабама, Арканзас, Георгия, Кентукки, Миссисипи, Северная Каролина, Южная Каролина, Теннесси, Мен и Массачусетс и большая часть штата Миссури — охвачены засухой и объявлены «районами бедствия», в то время как американские железнодорожные магнаты отвергли робкую просьбу правительства о снижении тарифов на перевозку кормов в районы бедствия, в Китае ведутся работы социалистического размаха на реках Хуайхэ и Хуайхэ и Великом канале. В год, когда необузданная Миссисипи небывалым наводнением нанесла непоправимый вред жителям городов и сел, который может сравниться лишь с несчастьем итальянцев, живших в районе разлившейся реки По, в Румынии прорывается канал из Дуная в Черное море, в Венгрии создается оросительная система на реке Тисее, в Болгарии орошается Биленская и Софийская низменности.

На великие стройки коммунизма с надеждой смотрят миллионы людей разных стран. Советские люди, дерзнувшие на невиданное до сих пор преобразование, природы, должны решить тысячи больших и малых вопросов, первыми пройти школу созидания, передать свои знания и опыт друзьям за рубежом.

Как иметь дело с новой техникой, с могучими машинами, с электротракторами и комбайнами, с культиваторами и караванами прицепных сеялок, как применить все эти машины, требующие простора, если на поливных полях они наткнутся на бесчисленные каналы?

Ведь орошаемые поля обычно были изрезаны арыками. Воду требовалось подвести к каждому квадратному метру жаждущей земли. Арыки отстояли друг от друга на 80 — 150 метров. Они заботливо обсаживались деревьями, которые хранили воду, но вместе с тем делили поле на узенькие полоски, на которых не развернуться современным машинам.

Но поля коммунизма — поля сплошной механизации, новой, высокой агротехники. Эти поля не могут быть перерезаны никакими межами, сужающими размах механизации.

В 1950 году было опубликовано историческое решение Совета Министров СССР о ликвидации системы орошения, искусственно делящей поле на узкие полосы.

Постоянных поливных каналов не должно быть. Останутся только магистральные и распределительные каналы, ограничивающие поля в 40—60 гектаров для зерновых культур, 20—40 гектаров для хлопка и лишь в исключительных случаях меньше.

Могучие тракторы перепашут всю землю, пройдутся по ней отрядами прицепных сеялок, А к тому времени, когда подойдет пора поливки, на поле выйдет трактор, вооруженный по-новому.

Он будет нести на себе или везти за собой гигантский плуг, который оставит в поле не просто борозду, а временный канал; от этого канала он отведет и борозды для полива.

По окончании сезона тот же трактор с тем же орудием, на котором только сменены будут определенные детали, еще раз пройдется вдоль канала и борозд, засыпая их, оставляя под пахоту ровное поле, обрабатывать которое смогут все виды машин.

Орошаемые поля превращаются в поля высокой механизации, поля высокой продуктивности.

Благодаря временным каналам вода используется лучше. Эти каналы не придется чистить вручную, — ведь их заново пророют машины. Легче справляться при временных каналах и с сорняками, которые так буйно разрастаются вблизи постоянных.

Временные каналы увеличивают площадь засева — не пропадают полосы земли, примыкавшие к постоянным «каналам. Сократятся потери урожая от заминания посевов машинами при несчетных поворотах. И, наконец, через временные каналы будут свободно проходить машины, культивирующие посевы или снимающие урожай.

Об этой проходимости машин уже сейчас заботятся конструкторы. Машины встанут на гусеницы, навесные орудия «оседлают» гусеничные тракторы.

Трактор с навесным культиватором или комбайн на гусеничном ходу переберутся через временный канал, как проходит окопы танк. В иных случаях комбайн встанет На огромные колеса со слабо надутыми шинами. Такое колесо с «мягким» ободом легко проходит через канавы и через бугры.

* * *

Орошаемое земледелие — это земледелие необычайной продуктивности. XIX партийный съезд в своих директивах предлагает: «Увеличить за пятилетие площадь орошаемых земель на 30—35 процентов, построить в колхозах и совхозах 30—35 тысяч прудов и водоемов... Обеспечить высокопроизводительное использование всех орошаемых и осушенных земель. Осуществить повсеместный переход на новую систему орошения с временными оросительными каналами вместо постоянных».

Вода идет на поля. Она растекается по бороздам, напитывая землю, когда-то бесплодную, трескавшуюся от жары.

Люди на орошаемых полях выполняют огромную работу, управляя живительными потоками: поднимают или опускают заслонки, преграждающие воде доступ в каналы или борозды, следят за состоянием этих каналов и борозд, чтобы вода проходила по ним до конца, выравнивают рельеф, чтобы вода не обходила неровности.

Советская система орошения с временными каналами — самая совершенная в мире. Но наше земледелие не стоит на месте. Завтрашний день потребует нового усовершенствования этой системы, сокращения числа людей, обслуживающих каналы и борозды, лучших способов питания водой корней растения.

В этом направлении уже работает творческая мысль советских людей.

Зачем воде растекаться по земле? Не лучше ли ей выпасть сверху? Ведь тогда не нужно будет выравнивать рельеф местности, не нужно будет прорывать борозды, отнимать для них часть посевных площадей.

Дождевание!

Кто не видел на пригородных огородах, где есть поблизости водопровод, трубы между грядками? Там и тут над ними поднимаются тюльпаны фонтанчиков, рассыпающих вокруг обильные капли искусственного дождя.

Такие трубы делают и переносными. Два человека, обслуживающих переносную дождевальную установку, по мере надобности разбирают трубы, перетаскивают их на новое место, там снова собирают, пуская воду.

Тяжелым трудом должны были платить люди за то, чтобы земля напитывалась влагой. Об этом думали конструкторы.

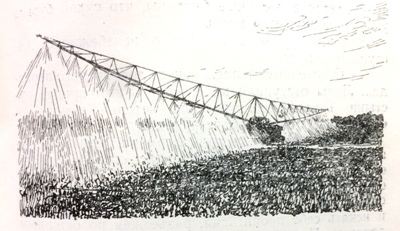

...Выезжая на поле, мы еще издали замечаем ажурную конструкцию, похожую на мост, перекинутый через невидимую реку. К удивлению своему, убеждаемся, что этот мост движется. Он едет нам навстречу.

Двумя решетчатыми крыльями распростерлась над землей 120-метровая ферма. Она укреплена на тракторе, который едет вдоль канала. По всей длине фермы тянется труба с отверстиями, из которых вниз вырываются поблескивающие конусы струй.

Вот какая она, «искусственная дождевая туча» системы инженера Яншина!

Она едет по хорошей, сделанной вдоль канала дороге, чтобы не перекосились решетчатые крылья, не задели бы за землю. Она спустила в канал свой приемный трубопровод и сосет им воду — 100 литров в секунду. Повелевает этой «тучей» один человек, который может регулярно поливать дождем в течение лета 150 гектаров.

Такая дождевальная установка, примененная под Куйбышевом, работает уже 10 лет. Она способствовала тройному увеличению урожая овощей в этих местах.

Окупается все: и трактор, и насос, и вода, даже хорошая дорога, сооружение которой обходится особенно дорого.

Слово предоставляется конструкторам.

Вдоль канала уже без всякой дороги на поле вышел трактор. В обе стороны от него с шипением вырываются сверкающие струи. Словно направленные на бушующий пожар, они взлетают высоко в небо, рассыпаясь на расстоянии 60 метров водяной пылью.

Струи поворачиваются, они искусственным ливнем покрывают огромную площадь.

Центробежный насос установлен на тракторе. Приемная труба, сосущая воду, опускается во временный канал. От насоса вверх идут трубы с вентилем, они кончаются двумя наклонными брандспойтами. Силе их струй позавидовали бы самые мощные в мире пожарные машины.

Начинается ветер. Тракторист нервничает. Ветер меняет всю картину, сбивает струи. Земля не поливается так равномерно, как минуту назад.

Конструкторы задумываются над системой полива, не зависящей от ветра. Струи надо пускать по ветру, поворачивая брандспойт на небольшой угол. Тогда вода будет распределяться по части круга, по сектору. Равномерность полива при ветре и без ветра будет одна и та же. Дальность же полива можно регулировать наклоном брандспойта.

...В знойном небе сверкает солнце, играет радугой в рассыпающихся каплях искусственного дождя.

Нет необходимости в людях, открывающих заслонки и прочищающих поливные борозды. Установка обслуживается одним человеком. Для этой замечательной дождевальной машины нужны лишь временные оросительные каналы. Но, быть может, удастся обойтись без них?

...Вновь по полю ехал трактор. Он не вспахивал землю, хотя мотор его работал на предельной мощности. За ним не появлялось ни канавы, ни борозды.

Трактор тащил за собой какое-то странное орудие... просто салазки, оставляющие после себя примятый след.

Стоило ли из-за этого следа вовсю работать могучей машине?

Оказывается, на работу странного орудия нужно было смотреть в буквальном смысле слова «глубже».

К салазкам приделан вертикальный нож, на метр уходящий в глубь земли. На конце ножа находится «крот», механический стальной крот.

Двигаясь под землей, прорывая свои норы — подземные ходы, крот не выбрасывает наружу землю. Все строение его тела, его могучие лапы, его череп приспособлены к тому, чтобы вдавливать землю в стенки, уплотнять ее.

То же самое делает и стальной снаряд, формой своей напоминающий тело крота с тупой, овальной головкой, с цилиндрическим корпусом, имеющим диаметр 250 миллиметров.

Трактор идет по поверхности земли.

На глубине метра, вдавливая землю в стенки образующейся норы, движется стальной крот. Нет, это не нора. За ним остается подземная труба, прокладываемая со скоростью передвижения пешехода.

Стальные кроты уже давно применяются для дренажа, для осушения почвы. Вода, фильтруясь через стенки, собирается в оставленных стальными кротами норах-трубах и по ним отводится.

— С 1939 года над этим работал изобретатель Тирашкевич. В 1949—1950 году стальные кроты испытаны на Украине, — рассказывает нам инженер Лебедев из лаборатории дождевальных установок ВИСХОМа.

— При орошении, — говорит молодой инженер, — выгодно было избежать фильтрации через стенки прорытых кротом труб. Решили их цементировать.

— Как же это сделать? Ведь к трубе нет доступа, она в земле.

— Мы попробовали идущий от салазок нож сделать полым, со щелью. По этой щели оказалось возможным подать к стальному кроту раствор цемента. Он выходил по кольцевому отверстию, с заднего торца снаряда, и распределялся по стенкам. При движении крота стенки трубы оказывались покрытыми цементным раствором, который скоро схватывался.

— И вы уже испробовали этот метод?

Инженер утвердительно кивает головой и добавляет:

— Почти...

Я мысленно вижу подготовляемые для орошения поля.

Тракторы тянут за собой салазки с установленными на них баками, наполненными цементным раствором. За трактором — след, полоса чуть примятой земли. Уровень раствора в баке понижается. Глубоко под землей останется невидимая труба, которая заменит временные каналы. Вода не испарится, не профильтруется. Полностью перепаханные и засеянные поля не потребуется выравнивать, трубы под землей смогут копировать рельеф местности, то поднимаясь, то опускаясь, — ведь вода в них, как в водопроводе, будет течь под давлением. Она выйдет на поверхность через вертикальные выводы с вентилями, расположенными на определенных расстояниях друг от друга.

К этим вертикальным трубам-выводам, когда это потребуется, подъедут тракторные или электрифицированные дождевальные установки.

Включение рубильника — и польется благодатный, играющий радугой дождь.

Но советских ученых уже не удовлетворяет простое копирование природы — устройство дождя. Они задумываются над новыми смелыми планами.

Вода нужна не на поверхности, а в глубине. Туда и надо подвести ее, прямо к корням жаждущих растений!

Рождается метод подпочвенного орошения. Вода подается не на поверхность затопляющими потоками или дождем, а в верхние слои почвы — непосредственно к корневой системе растений.

Проникая к растениям в подпочвенном слое, вода не размывает верхний слой, сохраняет комковатость почвы. Для нового способа не нужно выравнивать поле, срывать бугры, засыпать впадины, как при поверхностном поливе. Расход воды будет меньше, она не будет испаряться с поверхности. Достижима будет автоматичность полива, который, собственно говоря, перестанет уже быть «поливом». Поля в этом случае не поливаются водой, они питаются ею.

Стальные кроты, прорывая норы-трубы в нужных направлениях, легко могут покрыть поле подпочвенной сетью труб, из которых вода будет фильтроваться, питая растения.

Полив будет заменен подпочвенным орошением.

Человек, переделывая природу, проникает со своими машинами в глубь земли, чтобы напоить ее влагой.

Подземные оросительные системы уже существуют.

На Украине в колхозе имени Сталина в Никопольском районе вода по трубам приходит прямо к корням растений на площади в 4 гектара.

На Каменско-Днепровской опытной мелиоративной станции уже проложено 63 километра подземных труб. На участке, орошаемом подземным способом, посеяли хлопчатник.

Завтра новая система орошения найдет широкое применение и на новых землях. Миллиарды киловатт-часов энергии в год будут расходоваться там на нужды орошения. Эту энергию дадут гидростанции Волги, Дона, Днепра, Аму-Дарьи.

Электричество будет поить землю.

«В результате осуществления намеченных больших работ по развитию орошения, созданию полезащитных лесонасаждений и осушению заболоченных земель наше сельское хозяйство поднимется на высшую ступень и страна будет застрахована от случайностей погоды навсегда». Так сказано в отчетном докладе ЦК ВКП(б) XIX съезду партии.